针刺保健重在防病,着眼于强壮身体,增进机体代谢能力,旨在养生延寿,刺激强度宜适中,选穴不宜多,且要以具有强壮功效的穴位为主。

针刺保健重在防病,着眼于强壮身体,增进机体代谢能力,旨在养生延寿,刺激强度宜适中,选穴不宜多,且要以具有强壮功效的穴位为主。

一、针灸的概念及治病机理

一)针灸概念

针法:利用金属制成的针具,通过一定的手法,刺激人体穴位防治疾病的一种方法

灸法:用艾叶制成艾条等,点燃后在人体皮肤上进行烧灼或熏烤防治疾病的方法

针具的发现

远古时期,当人们身体出现不适时,多以手揉按或以石块锤击局部,则症状减轻,逐步发现用尖锐的石头扣击效果更好,此即最初的针具,称为“砭石”。以后随着人类社会的发展,出现过骨针、铜针、铁针、金针、银针直至现代使用的不锈钢针具。

灸法起源

灸法的起源与火的使用密不可分。在我国寒冷的北方,人们患病以后,比如疼痛等,用火熏烤后很舒适,以后渐发现用艾叶熏烤更理想,这即是最原始的灸法。此一方面是艾叶的药力作用,另一方面则是火的温热作用。

针灸的作用

1.疏经通络、2.平衡阴阳 、3.调理脏腑 、4.强身健体 、5.调和气血 、6.扶正祛邪

针刺保健是用毫针刺激人体一定的穴位,以激发经络之气,促进人体新陈代谢,从而起到强壮身体、益寿延年的目的。

针刺保健重在防病,着眼于强壮身体,增进机体代谢能力,旨在养生延寿,刺激强度宜适中,选穴不宜多,且要以具有强壮功效的穴位为主。

针刺治病重在治疗,着眼于纠正机体阴阳、气血的偏盛偏衰,驱除外邪,调理脏腑机能,使机体各项技能趋向于正常而达到治病的目的。

二)针灸的治病机理

1.良性的双向调节作用

针灸对机体各系统均有良性的双向调节作用,如内关穴,心率快者针之可减慢,心率慢者针之可增快,天枢穴便秘者及泄泻这均可采用。

2.增加机体免疫力

针灸可增加机体免疫力。实验证实,针刺足三里、合谷、内关、风池等可使机体免疫球蛋白增高,可使白细胞吞噬指数显著增高。艾灸足三里可使贫血患者血红蛋白及红细胞增加,可纠正化疗引起的白细胞减少。日本所作研究背部膀胱经、督脉拔罐、艾灸可提高机体免疫力。

3.针刺对疼痛确有疗效

近年来针刺镇痛作用机理研究已深入到分子学生物水平,大量研究资料表明,外周神经、中枢神经及其递质都与针刺镇痛有密切关系。

二、针灸治病特点及适应症

一)针灸治病特点

1. 疗效显著。

2. 经济安全。

针具是专人专用,以防止交叉感染;针刺前医生的手、皮肤、及针具均认真消毒。

全身有365个经穴,许多穴位下有重要脏器或神经血管。针灸医师必须对解剖知识非常熟悉,才能保证针刺的安全性和有效性,且针刺的操作手法也直接影响到治疗效果。因此,需要受过专业训练具有专业水平的医生治疗。只要到正规医院就诊,就应该是很安全的。

3适应症广。

4.操作简便 。

5绿色无毒副作用。

俗话说:“是药三分毒,”药物进入体内都需要肝肾代谢,而增加肝肾负担。经常是服用某种药物治疗某种病症的同时又给机体带来了其他损害。

而针灸作为一种物理疗法,治病机理是调理脏腑、平衡阴阳,虚者补之,实者泻之,通过针刺使机体阴阳平衡,脏腑各种机能趋向于正常而达到治病的目的。其无任何毒副作用,是纯正的绿色疗法。

6.起效迅速

二)针灸的适应症

1.内科

中风病、面瘫病、眩晕、失眠、咳嗽、哮喘、腹泻、便秘、急慢性胃肠炎、胆囊炎、消化不良、头痛、高血压病、三叉神经痛、冠心病、更年期综合征等。

2.外科

乳腺炎初起、不宁腿、胃肠痉挛、泌尿系结石、颈肩腰腿痛、肌肉痛、落枕、肩周炎、疮疡初起、丹毒、毒蛇咬伤等。

3.妇科

痛经、缺乳、月经不调、带下病、盆腔炎、功能性子宫出血、卵巢囊肿、产后病等

4.儿科

小儿百日咳、脑瘫、小儿腹泻、遗尿、小儿疳积等。

5.皮肤及五官科

痤疮、荨麻疹、带状疱疹、神经性皮炎、皮肤瘙痒症、斑秃、鼻炎、牙痛、口腔溃疡、咽炎等

6.保健美容

针灸疗法可以用于消除疲劳、强身健体、养颜美容及亚健康状态

三、脑血管病的穴位保健

一)脑血管病概念

脑血管病是脑梗死、脑出血、蛛网膜下腔出血、血管性痴呆等一系列疾病的统称。具有发病率高、死亡率高、致残率高、复发率高以及并发症多的特点,所以医学界把它同冠心病、癌症并列为威胁人类健康的三大疾病之一。

二)保健穴位:

1.百会—头顶,两耳尖连线的中点,位于前后正中线上。

(1)功能:补法可升阳益气,回阳固脱;泻法可熄风潜阳,祛风散热。

(2)主治:按摩之可益智开慧,清醒头目,轻身延年。还可治疗眩晕、头痛、失眠、耳鸣、神经衰弱及中风失语等。

(3)保健方法

搓摩法:睡前端坐,指掌搓摩穴位100-200次,以局部发热为度,每日1-2次。

叩击法:右手空心掌轻轻叩击百会穴。每次100-200次,每日1-2次。

2.风池:

耳后,胸锁乳突肌与斜方肌上端, 后发际直上1寸(平耳垂向后引一直线与后发际相交处)

(1)功能:疏风解表,清利头目,通窍安神。

(2)主治:感冒、口眼歪斜、目赤肿痛、耳鸣、耳聋、鼻炎、牙痛等面部疾患;失眠、眩晕、头项强痛、中风、癔病、癫狂等头、脑、精神疾患。

(3)保健方法

点按法:

失眠及面部疾患:以食指或拇指揉按风池穴,以局部酸胀为度,每次100-200次,每日1次;头、脑、精神疾患:用食指加中指指端稍强用力点按(类针刺样作用),持续数秒至数分钟。

3. 内关

在前臂掌侧,腕横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间(两筋之间)。

(1)功能:宁心安神、理气和胃、通络止痛

(2)主治:失眠、抑郁、癫狂等神志疾患;心痛、心悸、胸闷等心胸疾患;胃痛,呕吐,呃逆等胃肠疾患;眩晕,中风,偏瘫等头部疾患。

(3)保健方法

点按法:

失眠:以左右手拇指交替揉按内关穴,以局部酸胀为度,每次100-200次,每日1次;

胸闷、呕吐、癫狂:用拇指指端强力点按(类针刺样作用),持续数秒至数分钟。

4.合谷: 手背第一、二掌骨间,当第二掌骨桡侧中点处取穴。

(1)功能:疏风解表、清热醒神、行气通络

(2)主治:头痛、眩晕、面瘫、面肿、齿痛、牙关紧闭、目赤肿痛、鼻渊、鼻衄、咽喉肿痛、耳聋、耳鸣等头面部疾患;中风、小儿惊风、高热惊厥神志疾患;闭经、滞产妇科疾患;手指拘挛、上臂疼痛、半身不遂局部疾患

(3)保健方法:

艾灸法:用艾条以温和灸法灸双侧合谷(如局部疾患),每次10-20分钟,每日1次。

点按法:以双手拇指揉按(面头部及妇科疾患)或强力点按合谷(神志疾患),以感觉酸胀为度,每次100-200次或持续数分钟。

5. 天枢: 在腹中部,脐中旁开2寸。

(1)功能:疏调肠胃,理气行滞。

(2)主治:胃肠一切疾患。腹痛、腹胀、便秘、腹泻、痢疾等。

(3)保健方法:

艾灸法:用艾条以温和灸法灸双侧天枢(如寒性腹痛)每次10-20分钟,每日1次。

点按法:以双手拇指点按天枢(如便秘、结肠炎),以感觉酸胀为度,每次100-200次,每日1次。

6. 关元: 在下腹部,前正中线上,当脐中下3寸

(1)功能:培补元气,益肾调经。

(2)主治:遗精,阳痿,早泄,遗尿,小便频数,尿闭。

痛经,闭经,黄白带下,月经不调,不孕。

胃肠道疾患——腹痛,泄泻,便秘。

中风虚脱,虚劳羸瘦无力。(为全身强壮穴之一,为保健要穴。)

(3)保健方法:

艾灸法:用艾条以温和灸法灸关元(如寒性腹痛)每次10-20分钟,每日1次。

点按法:以双手拇指点按(如便秘、结肠炎),以感觉酸胀为度,每次100-200次,每日1次。

7.气海

在下腹部,前正中线上,当脐中下1.5寸。

(1)取法:仰卧位,先取关元,于关元与脐中的连线中点处取穴。

(2)功效:益气升阳,补肾调经。

(3)主治:

1)腹痛,泄泻,便秘。

2)遗尿,癃闭,遗精,滑精,阳痿。

3)崩漏,带下,月经不调,阴挺,产后恶露不止。

4)中风虚脱,真气不足,肌体羸瘦无力。(具强身健体作用,为保健要穴之一。)

8. 足三里:

膝关节下,胫骨粗隆下,向外旁开一横指处。

(1)功能:健脾和胃,益气养血,强身健体。

(2)主治:保健要穴,可以益寿延年,还可以治疗胃肠疾患,如胃脘疼痛、食欲不振、腹胀腹泻、痢疾、便秘;头痛、头晕、中风偏瘫、下肢疼痛等

(3)保健方法:

艾灸法:用艾条以温和灸法灸双侧足三里(强身健体及寒性疾患),每次10-20分钟,每日1次。“若要安,三里不能干”

点按法:以双手拇指点按足三里(胃肠功能失调等),以感觉酸胀为度,每次100-200次,每日1次。

9.三阴交

在小腿内侧,当足内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方。

(1)功能:健脾益气,调和气血,养肝补肾,镇静安神

(2)主治:脾胃虚弱、消化不良、腹胀腹泻脾胃疾患;失眠、健忘、心悸、眩晕等神志疾患;月经不调、痛经、白带过多、子宫下垂、阳痿、遗精等生殖系统疾患。

(3)保健方法:

艾灸法:用艾条以温和灸法灸双侧三阴交,每次10-20分钟,每日1次。

点按法:以双手拇指点按三阴交,以感觉酸胀为度,每次100-200次,每日1次。

10. 太溪:

位于足内侧,内踝高点与足跟腱之间的凹陷处。

(1)功能:滋肾阴、补肾气、壮肾阳、理胞宫。

(2)主治:由肾精亏虚引起的各种症状,如腰痛、腰酸、头晕、耳鸣、健忘、脱发、齿松、哮喘、性功能减退、习惯性流产、足跟痛等。

(3)保健方法:

艾灸法:用艾条以温和灸法灸双侧太溪穴,每次10-20分钟,每日1次。

点按法:以双手拇指点按太溪穴,以感觉酸胀为度,每次100-200次,每日1次。

11.太冲

足背,当第1、2跖骨结合部之前的凹陷处。

(1)功能:平肝泄热,清头目,理下焦。

(2)主治:头痛,眩晕,目赤肿痛,耳鸣头部疾患;月经不调、痛经、疝气、遗尿等妇、男科疾患;中风、小儿惊风、癫狂、痫证等神志疾患;胁痛、黄疸、腹胀等肝胃疾患;膝股内侧痛、足跗肿、下肢痿痹等局部疾患。

(3)保健方法

点按法:以双手食指揉按太冲穴,以局部酸胀为度,每次100-200次,每日1次;或用双手食指指端稍强用力点按,持续数秒或半分钟。

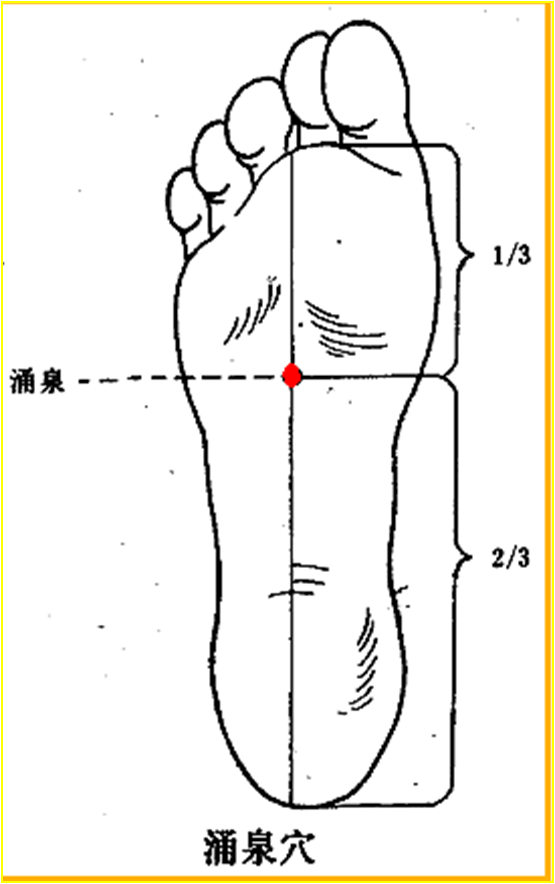

12.涌泉 足底(去趾)前1/3处(足趾跖屈时呈凹陷处)。

(1)功能:填精益髓,健脑益智,滋阴降火。

(2)主治:按摩之可强身健体,还可治疗昏厥、 头痛、眩晕、耳鸣、阳痿、不孕等生殖系统疾患。

(3)保健方法

搓摩法:睡前端坐,双手搓摩涌泉穴,可左手搓摩右足,右手搓摩左足,每次100-200次,每日1次。以足底发热甚至汗出为佳。

揉按法:睡前端坐,双手拇指揉按涌泉 穴,每次100-200次,每日1次。以足底酸胀为度。

三)耳针疗法

概念:耳针法是通过对耳郭特定区域(即耳穴)的观察和刺激达到诊治疾病的一种方法。耳针是较为独特的疗法。

特点:具有诊断、预防、治疗、保健四位一体的优点。

选穴原则

(1)按疾病的相应部位选穴:如胃病选胃。

(2)按中医理论选穴:如耳鸣选肾穴,因为“肾开窍于耳”;

(3)按现代医学知识选穴:如高血压选降压沟,低血压选肾上腺等;

(4)根据临床经验选穴:如目赤肿痛选耳尖,癫狂选神门等。

常用耳穴:

交感:对耳轮下脚的末端与耳轮内缘交界处。主治:低血压、胃肠痉挛、心绞痛、胆绞痛、输尿管结石、植物神经功能紊乱。

神门: 在三角窝后1/3的上部。主治:失眠,多梦,戒断综合征,癫痫,高血压,神经衰弱,痛症。

肾上腺:在耳屏游离缘下部尖端。主治]:低血压,风湿性关节炎,腮腺炎,链霉素中毒,眩晕,哮喘,休克。

皮质下:对耳屏内侧面。主治:神经衰弱、假性近视、高血压病、腹泻、痛症。

心:耳甲腔正中凹陷处。主治:心律不齐、心绞痛、神经衰弱。

耳背沟(降压沟):在对耳轮沟和上下脚沟处。主治:高血压,皮肤瘙痒症。

四)脐针疗法

常用腧穴

心:高血压(低血压)、心律不齐、心绞痛、神经衰弱。

肾:高血压(低血压),失眠、健忘、焦虑抑郁等。

肝:高血压(低血压),失眠、健忘、焦虑、抑郁等。

脾胃:高血压(低血压),胃肠疾病、焦虑、抑郁等。