凡空腹血糖大于5.5,或有糖尿病家族史,或有肥胖。都要注意测餐后血糖,可以早期发现糖尿病和糖尿病前期。

凡空腹血糖大于5.5,或有糖尿病家族史,或有肥胖。都要注意测餐后血糖,可以早期发现糖尿病和糖尿病前期。

一、2型糖尿病的发病原因

遗传因素:家族史

生活方式:体力活动少、摄入热量过多、体重超重、肥胖

胰岛素抵抗和胰岛素分泌不足

二、2型糖尿病的发病机理

胰岛素不足、胰岛素抵抗。通过做胰岛功能检查可了解糖尿病类型,分别选择不同种类的药物。

三、如何早期发现糖尿病

凡空腹血糖大于5.5,或有糖尿病家族史,或有肥胖。都要注意测餐后血糖,可以早期发现糖尿病和糖尿病前期。

馒头餐或葡萄糖耐量试验。服75克葡萄糖后两小时大于11.1毫摩尔每升。大于7.8毫摩尔每升为糖尿病前期。

诊断糖尿病时,餐后1小时血糖也很重要。更能发现早期血糖增高。

馒头餐血糖做法

1.前一天晚8点以后禁食水。

2.早上吃称好的3两(150克)白馒头,相当于2两面粉。同时喝200毫升水。

从吃第一口馒头计时,1小时、2小时、3小时测手指快速血糖。

3.1小时8以下,2小时6.5以下,3小时6以下。

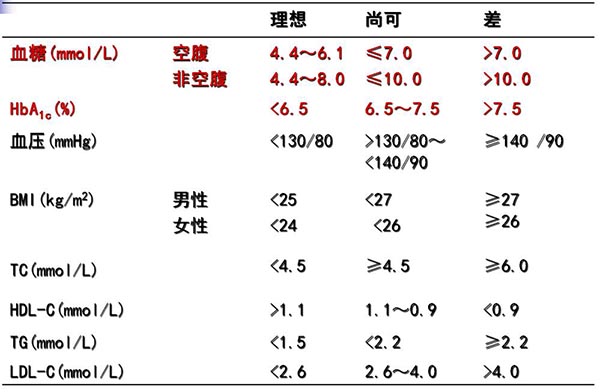

四、血糖控制目标

1.空腹血糖6-10mmol/L

2.餐后血糖6-15mmol/L

3.HbAIc 5-9%

4.年龄、病情轻重、妊娠、精细手术、患者意愿等。

三餐后血糖往往是不同的,都应控制好。同时,还要注意低血糖,注意有无餐前、夜间、活动时低血糖。

定期测血液糖化血红蛋白,能反映血糖控制的总体水平,是判断糖尿病控制好坏的重要指标,糖化血红蛋白以小于6.5%为血糖控制良好。

五、糖尿病患者如何监测血糖

四次血糖:早晨空腹血糖、三餐后两小时血糖。应重点和常规监测。

七次血糖:加三餐前和睡前(即晚上10点钟)血糖。

八次血糖:加夜间1点或2点的血糖。

血糖的监测除了要监测空腹血糖外,还要特别注重监测餐后血糖。因为常常是空腹血糖不很高或是正常,但餐后血糖却很高。这是糖尿病患者常常容易忽视的问题。

也有的患者空腹血糖高,而餐后血糖不太高者,因而,不能只根据空腹血糖而调整药物和胰岛素剂量,那是很片面的,也是很盲目的,会影响治疗效果。

还可适当监测三餐前和睡前(即晚上10点钟)血糖。以防止这个时间可能有低血糖。

有时还需要测夜间1点或2点的血糖,以防止夜间的低血糖,因为夜间12点至3点是人体血糖最低的时间。

糖尿病患者血糖小于3.9就属于低血糖。

血糖较高、不稳定时可每天测,血糖稳定后可每周测一次,或两周测一次。

要注意测餐后两小时血糖时要按时用降糖药,是测用完药、吃完饭后的血糖,从吃饭开始计时间。

六、糖尿病饮食

主食4-7两,鸡蛋1个,牛奶半斤,瘦肉2两(如一副扑克牌大小),豆制品2-3两,蔬菜1-1.5斤,植物油10克。

不能只吃副食,不吃主食。主食应占全天热量的55-65%。全天主食量不应低于3.5两。主食要定量。

不要以豆类为主食,因为含植物蛋白过多,营养片面。

在血糖不稳定或强化治疗时可以全麦面粉馒头为主。血糖稳定后食物品种可适当调换,但主要是要固定每餐的主食(即米面)的量,副食的量也要固定。粥类较易升血糖,应根据具体情况而定。

全天主食和副食总量要根据体重、年龄和活动量来调整。一般来说消瘦、年龄小、活动量大的人要增加总量,相反,肥胖超重、年龄大、活动量小的要减少总量。

七、运动的益处

·降低血糖

·改善糖尿病的患病体质

·增强胰岛素敏感性

·运动能增加肌肉代谢。因为血糖主要是在肌肉和肝脏代谢。

八、各种口服降糖药物的特点

1.磺脲类:主要通过刺激胰岛素分泌产生较多的胰岛素而起到降低血糖作用,这类药降糖作用较强,但用量过大会造成低血糖,特别是降糖作用较强的优降糖使用不当甚至可造成昏迷和死亡。

主要是因为优降糖半衰期长,排泄慢,在体内容易蓄积,特别是肝肾功能不全和老年人。同时优降糖的代谢产物也有降糖作用。

这类药物有甲苯磺丁脲(D860)、格列苯脲(优降糖、消渴丸)、格列美脲(亚莫利、万苏平)、格列吡嗪(美吡达、灭特尼、迪沙片、瑞易宁)、格列奇特(达美康、列克)、格列喹酮(糖适平)。

2.格列美脲为新型的磺脲类药物,作用强,长效,可每天服一次,服用方便。低血糖发生少,较为安全,老年人也可应用。对心脏的负影响小。

3.格列奈类:也是通过促进胰岛素分泌而降低血糖,起效快,控制餐后血糖更好。更符合人体胰岛素的生理分泌,作用较平稳,造成低血糖少,且经过肾脏少,所以对肾影响小,轻度肾功能不全也可用。服用方便,服药后就可就餐。

这类药物有瑞格列奈(诺和龙、孚来迪)、那格列奈(唐力)。

4.格列汀类:西格列汀、沙格列汀等。能够通过增加肠促胰素而促进胰岛素分泌。一般不会低血糖,每天只服一次。但血糖比较重的效果不太好

5.双胍类:主要是通过促进葡萄糖的代谢而起到降低血糖作用,适合肥胖和超重的患者。但有时会引起体重下降,或影响食欲。在心衰、慢阻肺、支气管哮喘等缺氧性疾病和肝肾功能不全时不能用。

这类药物有二甲双胍(格华止、二甲双胍肠溶片)、苯乙双胍(降糖灵)。其中后者发生乳酸酸中毒的机会较多,应该慎用。

6.α糖苷酶抑制剂:通过抑制肠道的淀粉消化酶而延缓淀粉在肠道的消化吸收,而起到降低血糖作用。主要是能降低餐后血糖。但有时服药后会出现腹部胀气、排气多、肠鸣等。这类药物有阿卡波糖(拜唐苹、卡博平、阿卡波糖胶囊)、伏波列格糖(倍欣)。

7.胰岛素增敏剂:通过增强胰岛素的作用而降低血糖,对改善脂肪代谢和胰岛素抵抗有较好作用。因为胰岛素抵抗是2型糖尿病发病的主要原因之一。也是造成动脉硬化和心脑血管病的主要原因。不但能增强胰岛素的作用,降低血糖,还对心脑血管、肾等并发症有益。但有时出现浮肿。心衰重的用药要慎重。

这类药物有罗格列酮(文迪雅、太罗、维戈洛)、吡格列酮(艾可拓、艾汀、瑞彤)

服用口服降糖药物应注意什么

·糖尿病治疗需要长期用药。要在糖尿病专科医师指导下选好合适药物,调整好剂量,维持用药。

·不要自行停药,因为停用降糖作用较强的药物后血糖会突然升高。如果发现血糖较低,可适当减量,但不要自行停药。

不要盲目增加药物剂量,以免发生低血糖

·糖尿病在情绪波动、感冒、身体存在感染、饮食控制不良等情况时血糖会有波动,更应注意监测血糖,适当调整药物。这些诱发因素解除后,血糖会降低,应该减少药物剂量,以免出现低血糖。

·在腹泻、呕吐和生病时,药物要适当减量,以免发生低血糖甚至昏迷。

·应定期到医院复诊或咨询糖尿病专科医生,指导用药。

·老年人和生活不便者,使用降糖药物要有家属帮助,以免服药错误。

哪些糖尿病患者需用胰岛素治疗

糖尿病初发,血糖很高,空腹超过10-12毫摩尔/升,餐后超过20毫摩尔/升。

口服降糖药效果差

有糖尿病并发症

妊娠时糖尿病

青少年糖尿病

八、胰岛素的治疗方案

口服药配合长效胰岛素,每日1次,易于接受。适合胰岛功能尚可。一针一药。预混胰岛素,每日2次。可配合口服降糖药。适合胰岛功能尚可。

四次胰岛素注射,三餐前短效或超短效,晚9点长效,或晚10点中效。基础+餐时胰岛素强化胰岛素治疗,接近生理性胰岛素分泌。适合糖尿病病程较长,胰岛功能较差,并发症较明显,或妊娠糖尿病。效果不好可配合口服降糖药。

九、中医对糖尿病的认识

糖尿病中医病名为消渴,古代对消渴认识很深刻,积累了丰富经验,有很多治疗消渴的中药和方剂。

中医认为糖尿病发病主要为脾虚和肾虚。体重肥胖或超重,乏力,面黄,舌质淡胖、齿痕,苔厚,脉弱。多为脾虚。发病年龄小,或身体消瘦,或糖尿病日久,多为肾虚。

1.糖尿病中医分型治疗

燥热型:表现为火热的征象,如口渴饮水量多,饮不解渴,口苦,易饥饿,小便频量多,大便干燥,心烦等症状。这一型比较多见。

阴虚型:分为胃阴虚、肾阴虚、肝阴虚。胃阴虚表现为口干口渴,但饮水不太多,咽喉干燥。肾阴虚表现为腰酸腿软无力,头晕耳鸣,手脚心发热,夜间盗汗,消瘦,夜尿多,阳痿等。肝阴虚表现为两眼干涩,视物不清,肢体麻木,皮肤瘙痒,皮肤干燥,失眠多梦。

气虚型:疲乏无力,气短,汗出多,心慌,食欲不好,精神不振,下肢浮肿。

血瘀型:胸闷胸疼,肢体麻木疼痛,舌头上有瘀点、瘀斑,下肢凉。

湿热型:胸闷腹胀,大便不成形,肢体沉重,舌苔黄厚。

2.糖尿病急性并发症

(1)糖尿病酮症酸中毒

血糖大于16.7mmol/L。当空腹血糖高于12mmol/L,餐后血糖高于20mmol/L,测尿酮体或血酮体。酮体超过2个+号,测二氧化碳结合力或血气分析。

症状:乏力、恶心、呕吐、深大呼吸、嗜睡、昏迷、或烦躁。低血压、休克。腹痛、甚至似急腹症。

(2)糖尿病高渗性昏迷

血糖高于33.3mmol/L。

老年人、肾功能差易患。死亡率高。

嗜睡或昏迷。

治疗:补胰岛素、补液。

(3)低血糖昏迷

服优降糖、胰岛素过量、体质衰弱

低于2.8mmol/L

治疗: 静脉输葡萄糖、激素、甘露醇

(3)糖尿病乳酸酸中毒

服用双胍类,特别是苯乙双胍。

在肝肾功异常、缺氧疾病时易患。

症状:嗜睡或昏迷

治疗:补液、补充热量

3.糖尿病五大并发症

(1)心血管--冠心病、心衰,糖尿病心血管病患病率17.1%,高血压患病率34.2%

(2)脑血管--脑梗塞(中风),糖尿病脑血管病患病率为12.6%

(3)肾--糖尿病肾病:

糖尿病肾病是糖尿病的一种主要并发症。目前,糖尿病是慢性肾功能衰竭的主要原因之一,大约有三分之一的肾衰患者是糖尿病患者。糖尿病肾病肾功能衰竭的发生率是一般人群的17倍。

糖尿病肾病分期

一期,肾小球细胞肥大

二期,肾小球高滤过,前两期没有症状,也不好诊断出来。

三期,微量白蛋白尿期,即早期糖尿病肾病。可以通过测尿白蛋白排泄率进行诊断,白蛋白排泄率在20-200微克/分钟(30毫克-300毫克/24小时)就可以诊断为三期糖尿病肾病。这一期常常是可逆的,经过合理治疗可以恢复,不再发展。所以糖尿病患者应定期化验,可以早期了解自己的肾脏有没有损伤。

四期,临床蛋白尿期,就是尿常规中尿蛋白阳性,往往是24小时尿蛋白大于0.5克。因为蛋白尿常常出现在水肿之前。所以,糖尿病病人应该每半年查一次尿常规,了解有没有肾脏损害。不能等有水肿了再去化验尿常规,那就有些晚了。

肾病综合征:三高一低 大量蛋白尿、高度水肿、高胆固醇血症 低蛋白血症

五期,肾功能衰竭期,严重的称为尿毒症期,血肌酐明显升高。尿少、全身水肿,也有些病人不水肿。有贫血、心衰、恶心呕吐等严重症状。

中药对糖尿病肾病的治疗作用

稳定血糖;

缓解症状,可减轻水肿,改善各种不适症状;

可减少蛋白尿,降低肌酐,延缓肾病的发展;

治疗糖尿病并发症是中药的一大优势。

糖尿病肾病没有特效疗法,但采用中药往往有很好疗效。这也是中药治疗的一大优势。中医认为糖尿病肾病主要是脾肾两虚、水湿停留造成,也与糖尿病日久,体内淤血等有关,采用补肾健脾活血的方法有很好的作用。特别是对早期糖尿病肾病效果更好。

我们采用这种方法治疗了很多例糖尿病肾病患者,都取得了很好疗效。对于减轻水肿,减少蛋白尿,保护肾功能有很好作用。不少病人水肿很重,蛋白尿很重,肌酐增高,用中药治疗后会逐渐好转。

(4)眼底--糖尿病视网膜病变、眼底出血

糖尿病视网膜病变的临床分类

背景性视网膜病变无黄斑水肿

黄斑水肿:局灶性、弥散性、缺血性

增殖前期视网膜病变

增殖性视网膜病变

终末期糖尿病眼病

玻璃体出血:黄斑变形

拉性视网膜剥脱:易引起剥脱的视网膜病变或牵拉性视网膜病变

虹膜区新生血管形成

新生血管形成性青光眼

糖尿病视网膜病变的中医治疗

采用补益肝肾、和血止血、通络明目中药治疗,可以有效预防和治疗糖尿病眼底出血渗出等病变。

(5)下肢动脉--下肢动脉硬化闭塞症、糖尿病足,糖尿病下肢血管病患病率5.2%

糖尿病下肢血管病变、糖尿病足

糖尿病足是糖尿病患者因神经病变而失去感觉或因下肢缺血合并感染的足,其主要临床表现为足溃疡与坏疽,是糖尿病患者尤其是老年糖尿病患者最痛苦的一种慢性并发症,也是患者致残主要原因之一。

常见的诱因

趾间或足部皮肤瘙痒而搔抓皮肤

溃破、水泡破裂、烫伤、碰撞伤、修脚

损伤及新鞋磨破伤等

糖尿病足的临床表现:

1.一般表现:间歇性跛行

2.足溃疡

3.足坏疽:干性坏疽,动脉闭塞、湿性坏疽,以感染为主

4.缺血足

糖尿病足检查

症状:足部或下肢发凉、疼痛、间歇性跛行

皮温低、颜色改变

足背动脉搏动

下肢动脉彩超

下肢动脉CT

下肢动脉造影

糖尿病足中医治疗

中药内服:益气活血,温经通络。清热解毒,活血止痛

中药外洗:活血化瘀通络。

中医内外治疗可以改善糖尿病下肢血管供血,促进侧枝循环建立,促进溃疡愈合,减少截肢。